传统产业在我国产业结构中占比高达80%,也是形成新质生产力的基础。然而在很多人的印象里,“劳动密集、高耗能、低附加值”也是它身上的标签。今天,传统产业如何向“新”而行,撕掉“传统”标签?不久前,记者来到传统产业产值规模占比超过60%的浙江省。纺织业一直是这里的优势产业,形成了环杭州湾现代纺织服装集群。接下来,我们跟随记者的镜头,从“一根丝”里透视传统产业的“破茧”之路。

布料进去,西服出来,上衣和裤子在吊挂系统里自动实现匹配。在宁波,服装是这样生产的;利用3D和编程技术,失传千年的珍贵织品——缭绫借助一串串代码,在嘉兴海宁被成功复原;在法国巴黎,依托产自杭州的新一代无水印染机,工作人员在两小时内完成了一条丝巾从设计到制作的全流程。

在浙江,传统的纺织产业正在变得不“传统”。走进杭州这家企业的总部工厂,记者发现,销售部门的工位大多都空着,员工基本都在出差跑订单。

看着眼前这一个个订单,工作人员告诉记者,他今年最大的感受是传统的纺织企业都在求变,而企业本身也正是变化的结果。别看现在设备卖得火,可它原本只是一家传统的丝绸企业,印染设备都要从国外买。决定研发生产印染机,是为了解决纺织印染行业里污水排放这个“老大难”。

想要变,从来都不容易。

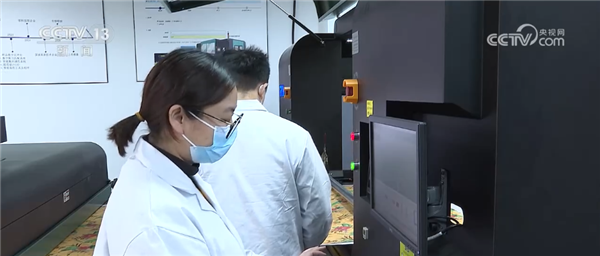

要告别过去环境污染最大的水洗工序,就要提高染料附着率。行业平均的染料附着率仅为60%多,想要达到接近100%,难度可想而知。

这座四层楼的厂房见证着一个丝绸厂如何一步步撕掉“传统”的“标签”。一层到二层是传统的丝绸印染流程,所有的设备占地超过了5000平米;而四层楼上,最新研发的无水印染机占地只有不到50平米,原来的十几道工序都压缩进了这样的一台机器上。

不仅是传统的生产模式在改变。眼下,企业自主设计的大模型能为全世界80亿人每人设计10万条不重样的丝巾;基因改良的蚕宝宝可以吐出彩色的蚕丝,技术创新和跨界融合正在让传统丝绸产业焕发新的生机和活力。

科技赋能 助力传统产业加速“智”变

有人从“一根丝”开始改造传统产业,有人用人工智能技术升级产业。眼下,环杭州湾现代纺织服装集群,不少科技公司正在和传统产业深度绑定,助力传统产业更好地转型升级。那么,在纺织产业庞大的产业链中还跃动着哪些新力量?

在绍兴柯桥,当地首款纺织业的人工大模型刚刚落地。这里有几十万种不同的面料花型,记者就使用大模型在上万家店铺中找到了与身上服装几乎一样的面料;而在当地的洽谈室里,记者也看到了刚刚通过大模型达成合作意向的两家企业。

记者:“大概多长时间通过大模型找到了合作伙伴?”

浙江华东纺织印染有限公司厂长陶四垒:“2个小时,挺不可思议的。我想要找的一个东西,很快上面就可以给我去对接。”

浙江绍兴万德福生物技术有限公司技术部经理程瑞:“我们是一家初创企业,要找到我们的客户难度比还是比较大。所以通过AI大脑,快速建立联系。”

平台负责人告诉记者,这个大模型整合了20年的产业大脑数据、工程师数据库、政府授权数据和公开网络数据,形成了纺织领域的“私有知识库”,让人工智能穿透行业的“毛细血管”。

人工智能赋能纺织业的同时,一些纺织领域的新锐科技力量也在快速成长。记者来到这家时尚科技公司,一下电梯就感受到了满满的科技感:展厅里是正在叠衣服的机械臂,实验室里扫描的面料5分钟后就生成了虚拟数字面料。

输入关键词,几秒钟就能生成上万种AI涉及的3D款式;拍张照,几分钟后数字人就能帮客户体验上身效果;半小时内,服装企业从趋势分析到面料生成再到企业宣传图就可以全部完成,这些技术都为客户大大提升了效率,降低了成本。

纺织产业抱团向新 突破传统产业“天花板”

在环杭州湾现代纺织服装集群的调研中,记者也发现,产业要升级,集群协同发展也很重要。在柯桥,传统纺织产业正在从“单打独斗”走向“抱团向新”。

绍兴印染产业工程师协同创新中心,一大早,就有好几家企业前来咨询问诊。这个被大家称为“产业升级诊所”的空间里,每个单间里坐着的“医生”分别是来自纤维材料、智能制造、绿色环保等不同领域的知名工程师,中小企业可以“对症挂号”。

怎么往高端走、往高附加值走,这是集群中不少企业迫切需要解决的。目前,“产业升级诊所”里已经有80000多名注册工程师,通过平台机制,“共享”工程师们可以为集群里的所有企业服务,共同解决企业升级中遇到的各种难题。

眼下,环杭州湾现代纺织服装集群正在向“新”攀登,形成了从“一根丝”到“一件衣”的完整链条。去年,浙江环杭州湾现代纺织服装集群还入选国家先进制造业集群。

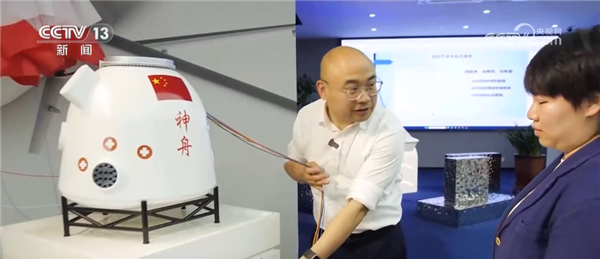

在集群内,牵头单位浙江省现代纺织技术创新中心和9家企业成立了共建实验室。单根重量达600吨可承受17级台风冲击的深海缆绳、用于飞机叶片和赛车头盔碳纤维复合材料,甚至神舟飞船的降落用的特种伞绳,各种颠覆性的创新成果,都源自这样的“抱团”创新。

传统产业“加速跑”培育新质生产力

不仅在浙江,今年以来,我国各地围绕传统产业转型升级和新质生产力培育,推出一系列创新举措,正以差异化路径激发产业新动能。

一季度,全国固定资产投资同比增长4.2%。其中,制造业投资增速达9.1%,技术改造投资增长7.2%,传统产业正通过数字化、绿色化改造焕发新活力。

各地也围绕传统产业升级,密集出台政策举措,推动产业链向高端跃升。广东省提出聚焦石化、钢铁、纺织服装、家电家居等传统优势产业,开展工业设备更新、技术改造、数字化转型“四大重点行动”,推动超1万家工业企业实施技术改造。山东省计划到2027年建成50家以上国家级智能工厂,并依托工业互联网平台实现中小企业数字化转型。甘肃省则通过设立专项扶持资金,引导金融机构加大对传统产业的支持,利用人工智能、大数据等技术实现全链条改造,提升生产效率与产品质量。

通过技术赋能、绿色转型、集群协同和制度创新,传统产业潜能正在不断激发,为高质量发展提供坚实支撑。